近日,自然资源部战略规划与经济司发布《2020年全国海水利用报告》。2020年,各有关部门和沿海地方政府克服新冠肺炎疫情不利影响,扎实推进海水利用工作开展。据统计,截至2020年底,全国现有海水淡化工程135个,工程规模1651083吨/日,新建成海水淡化工程规模64850吨/日;年海水冷却用水量1698.14亿吨,比2019年增加了212.01亿吨。

海水淡化工程分布沿海9省份

《报告》表明,截至2020年底,全国海水淡化工程分布在沿海9个省份水资源严重短缺的城市和海岛,分别为辽宁、天津、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南。其中,海岛地区现有海水淡化工程规模398471吨/日。

此外,11个沿海省份均有海水冷却工程分布。2020 年,辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东年海水冷却用水量超过百亿吨,分别为139.14亿吨、123.09亿吨、112.33亿吨、333.74亿吨、249.24亿吨、564.11亿吨。

海水循环冷却技术已在沿海推广应用,截至2020年底,我国已建成海水循环冷却工程22个,总循环量为192.48万吨/小时。

2020年新建成海水淡化工程14个

《报告》指出,在现有135个海水淡化工程中,万吨级及以上海水淡化工程有40个,工程规模约145万吨/日;千吨级及以上、万吨级以下海水淡化工程50个;千吨级以下海水淡化工程45个。

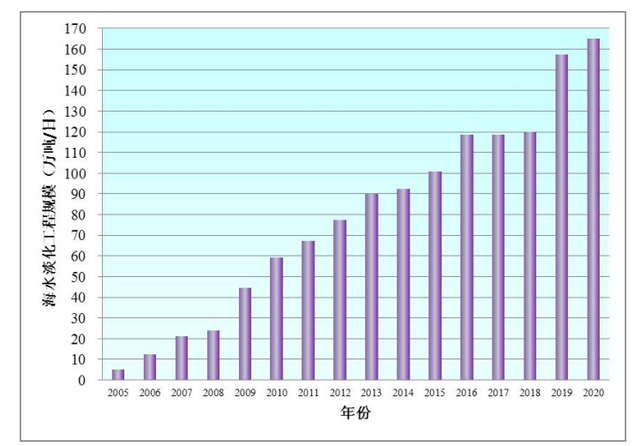

全国海水淡化工程规模增长图 图片来源:自然资源部

在2020年当年,全国新建成海水淡化工程14个,工程规模64850吨/日,分布在河北、山东、江苏和浙江,主要用于沿海城市钢铁、电力、冶金等工业用水以及海岛地区生活用水。

沿海核电、钢铁、石化等行业海水冷却用水量稳步增长

据了解,海水利用主要包括海水淡化、海水直接利用和海水化学资源利用。海水淡化指的是脱除海水中的盐分,生产淡水的过程。

海水直接利用是以海水为原水,直接替代淡水作为工业用水或生活用水等海水利用方式的统称。而海水化学资源利用是从海水中提取各种化学元素及其深加工利用方式的统称。

海水淡化水的主要用途以工业用水和生活用水为主。其中,海水淡化用于工业用水主要集中在沿海地区北部、东部和南部海洋经济圈的电力、石化、钢铁等高耗水行业;海水淡化用于生活用水主要集中在海岛地区和北部海洋经济圈的天津、青岛2个沿海城市。

在海水直接利用上,《报告》显示,2020年,沿海核电、火电、钢铁、石化等行业海水冷却用水量稳步增长。据测算,2020年全国海水冷却用水量1698.14亿吨,比2019年增加了212.01亿吨。

在海水化学资源利用上,《报告》显示,2020年,除海水制盐外,海水化学资源利用产品主要包括溴素、氯化钾、氯化镁、硫酸镁、硫酸钾,生产企业主要分布于天津、河北、山东、福建和海南等地。

有关地方积极探索支持海水利用发展的政策措施,“天津海水淡化产业(人才)联盟”、“胶东经济圈海水淡化与综合利用产业联盟”和山东省海水淡化利用协会相继成立,海水利用产业在沿海地区进一步集聚发展。海水利用标准体系进一步健全,新发布标准16项,包括国家标准11项、行业标准4项、地方标准1项。

为进一步推动海水利用产业发展,在有关方面提供数据资料基础上,自然资源部海洋战略规划与经济司组织编制了《2020年全国海水利用报告》。

本报告中的各项统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。

信息来源:自然资源部网站