一万步卷帙浩繁的世界,最初,都由良师开卷。

于新晓,一名24岁的“大男孩”,是青岛西海岸新区一名幼儿教师,心怀山海之约,跨越千里支教,远赴甘肃省定西市岷县支教,成为该园唯一一名男教师,在甘肃岷县东城区幼儿园的课堂上,将青岛的海洋文化生动地传递给每个孩子,这个“98后”的大男孩是小小萤火,照亮颗颗童心,映射独特光芒。

在他身上,师泽如光,虽微甚远。

带孩子们一起爆米花

专升本专业第一考进幼儿园

4月27日,从甘肃岷县东城区回到青岛西海岸后的第二天,于新晓迎来第24个生日,他的生日愿望是,将来有机会再次回到岷县孩子的课堂中。

“其实我的高考成绩并不算理想,但是我一直不甘心,所以遇到任何事情都会咬牙坚持。”于新晓参加春季高考后,选择了幼儿师范专业,进入一所专科学校,到后来,自己经过努力,顺利专升本,读完本科。2021年6月,于新晓毕业后,以岗位第一名的成绩顺利考进教师编。

说起一个大男生为何选择当幼儿教师,记者给于新晓提了一些疑问,于新晓笑着给记者讲述了当年的故事。

“那是在我读初中的时候,我帮邻居家带娃一天,当时就觉得小朋友真的好好玩,他们就像是精灵一样,那个时候我就有想当老师的想法。”于新晓说,这个想法一直在他脑海里,久久难以忘怀,后来在报专业的时候,直接选了“学前教育”专业。

“我被孩子的纯真善良所吸引,所以在大学的时候我一直坚定自己的目标,要成为一名老师。”于新晓介绍,在大学课堂中,老师们用一些鲜活的教育案例给他们做示范,不断地让他感受到孩子们的生命力。

于新晓和孩子们一起互动

“说实话,我选择这个专业,这份工作,确实是受到一些非议,在大家印象中,觉得当幼师都是女老师,也有一些朋友劝阻,说挣不了多少钱。我工作后,也有一些前辈们不看好,给了我一些打击,但我父母从来没有质疑过我的选择,他们一直都很支持。”说到这里,于新晓特别欣慰,父母的支持是他好好工作的最大动力,他是青岛即墨田横镇人,父母都是普通的农民,不管周围人怎么说怎么看,于新晓的父母一直都认可自己的儿子,他们认为于新晓非常有主见。

“因为家庭不算是富裕,所以当时参加学习培训班花费很高,我当时心里有点犹豫,但是我父母他们就问我决定好了没有,决定好了就交钱上课。”于新晓跟记者回忆道,那是在2015年,学费是两万五千多块钱,对于务农的父母来说这笔一次性支出是笔不小的数目。除此,还要支出每个月生活费,但是当他提出自己的目标和打算后,父母很快就给他交上了学费,从那以后于新晓有了信心,将压力变为了动力,在他眼中,不管别人说什么,讲什么都是别人的自由,他只想过好自己的生活,事实证明,于新晓没有让父母失望,以第一名的成绩考取了事业编,成为一名真正的幼儿教师。

“我当时考试的时候,竞争是非常大的,几十比一,很多同学考了好几次都没有考上,能一次考上也是幸运。”我们当时岗位分男女,出名单看到自己名字的时候,于新晓先给父母打了电话,告诉他们自己“上岸了”。

2021年9月,于新晓褪去学生时代的稚气,迈入工作岗位,和很多新人一样,他有些不适应。面对记者的采访,于新晓特别真诚,能够坦诚地讲出自己的经历与变化,和孩子们相处几天后,于新晓开始反思,觉得自己的工作不到位。

于新晓在工作岗位上找到了老师,是一名特别负责的老教师,于新晓进入状态很快,幼儿教育的五大领域,健康、语言、科学、艺术、社会,一开始他负责语言和健康,后来负责社会和健康,再后来五大领域都有涉猎,都能引导孩子们做好。

“慢慢地发现了,很多孩子喜欢上了自己。”于新晓说,作为男老师,在幼儿园内比较少见,孩子们感觉男老师很新奇,对“小于老师”非常感兴趣。

于新晓给孩子们进行安全教育活动

初到岷县,让娃当“小老师”

“我想,应该是成长的力量吧,所以我特别喜欢那段支教生活,比起繁华都市,孩子们最治愈人心。”于新晓回答出了自己为何选择支教。

“2021年11月,收到组织号召后,我立马就报名了,感觉成了小时候自己想象中的样子。” 怀揣支教梦的于新晓义无反顾报名参加东西协作支教活动,青岛西海岸新区一共选了8名教师,于新晓是唯一一名幼儿教师。

于新晓和其他几位支教老师于2021年12月5日凌晨,踏上了去往甘肃省定西市岷县的路,经历了十几个小时峰回路转的路程后,于当日傍晚到达目的地——被誉为“千年药乡”的岷县。初到海拔2000米以上的岷县,映入于新晓眼帘的是层峦叠嶂、高耸入云的巍峨高山。

跨越1770公里,从飞机到汽车,历经一路颠簸,怀揣一路期望。2021年12月6号,于新晓正式成为甘肃岷县东城区幼儿园的一名教师,也成为该园第一位男老师。自此,他与这座西北小城和东城区幼儿园结下了不解之缘。

“说实话,支教生活条件比我想象的好很多,并没有我想象中的乡下生活,本以为生活条件会很艰苦,毕竟我已经做好了准备。”农民家庭出身的于新晓,没有娇气,很接地气。

于新晓在照顾孩子午休

但确实应验岷县当地人的一个说法:“外地人刚来这里,很容易感冒,不过感冒一次就免疫了”。很“巧”的是,平日不会感冒的于新晓果然中招了。

“刚到的时候,孩子们偶尔会出现‘静坐静等’现象,除此之外,孩子们也会在座位交头接耳,而我会试图用提高分贝的声音来压住他们的声音,显然这是不管用的。”于新晓告诉记者,当时正当他有些许无奈的时候,有一个小朋友走过来要上厕所,紧接着就是一连串的“老师,我要小便,老师,我要拉臭臭。老师,他刚才说话了,老师,他刚才没坐好……”这让初来乍到的于新晓感到有些“崩溃”。

于新晓在教学日记上写着:“稻盛和夫有一句名言:“心不唤物,物不至”。只有自己内心真正渴望去做一件事,这件事才有可能成功,我想在新教师自我成长的路上如果不秉持这样一种信念,恐怕很难做到进步。”

“第一天出现这种情况,我不断进行自我反思,脑海中翻一翻一天中孩子们在什么时刻既整齐划一又没有交头接耳呢,我突然想起来到中一班以后,看到他们会很多好玩的手势舞、歌曲、律动,并且做得非常熟练。中班的孩子和小班大班不同,他们正处在一个身心转折的阶段,‘自我中心’的意识越来越强烈,尤其希望得到别人的认可和鼓励来获得成就感。那就让孩子们当一次小老师,来教我他们学会的所有手势舞、歌曲、律动。”于新晓给记者讲述着他如何“驾驭”住了中班的孩子们,让他们做“小老师”。

于新晓很快和孩子们打成一片

收获的效果是于新晓意料之中的,这次在开始前会组织所有小朋友先上厕所,果然孩子们一听到自己得到了“小老师”的身份,立马聚精会神地向于新晓展示他们的“毕幼所学”,于新晓给他们送去赞扬的同时希望他们教教自己。

“这个问题解决了,那可以用一种什么方法让小朋友快速安静下来呢?而不是只是靠着高分贝的声音强压他们的声音,并且就算压住,也是暂时性的。”于新晓说,他想起了师父在幼儿园的言传身教,于是想要尝试一下,他对孩子们说:“听别的班老师说,中一班小朋友有一个特殊的技能,能在三个数之内立马坐得很端正,而且不讲话,不知道是不是真的,我来试一试。”

没过一会,所有的孩子都安静了,于新晓通过实践得出来一个认识:孩子的世界离不开游戏。

海洋教具是家中父母“造”

和很多怀有理想的支教教师一样,建立与广阔天地的连接,开辟往灿烂远方的路径,正是支教征途的意义所在。

“既然是教学交流与合作,那一定是要给孩子带去不一样的课堂内容的,所以我就琢磨将青岛的海洋文化融入到课堂中。”作为支教老师,于新晓十分清楚自己肩负的责任,认真思考如何将东部城市幼儿教育新路子嫁接到岷县,寻找了多种可行路径,充分利用海洋标本课堂就是其中一种方式。

“为了寻到合适的海洋教具,我用了两个方法,还动用了家中的父亲直接下海捞。”说到这里,于新晓显得很有成就感,第一次他是在网上购买的教具,结果到货后发现加工过的工艺成分太多了,已经不能让孩子直观感受到海洋标本的原汁原味,由于于新晓家是即墨田横镇的,自己的父亲也能出海,于是他联系父亲打捞捡拾一些海星、海螺、猫眼螺、鲍鱼、贝壳等。

给孩子们介绍家里寄过来的海鲜标本

“我爸去捞去捡,我妈就给我加工晾晒,他们俩分工还挺细的。”说到这里,于新晓调侃,自己有个幕后“小团队”,于新晓父亲将海产品拿回家后,于新晓母亲便在家里煮熟后,统一加工清洗消毒,然后风干后再通过邮寄的方式,将一个个小海螺,小贝壳送到孩子们手中,成为他们的课堂标本。

“孩子们是非常感兴趣的,他们知道我的家乡有海,就问我吃什么,我就给他们讲出来,画出来,特别形象生动。”于新晓说,比起网络资料,这些海洋标本能让孩子们更直观地感受到大海的魅力,很多家长反馈并在微信班级群聊中送祝福。

于新晓给孩子们展示海洋标本

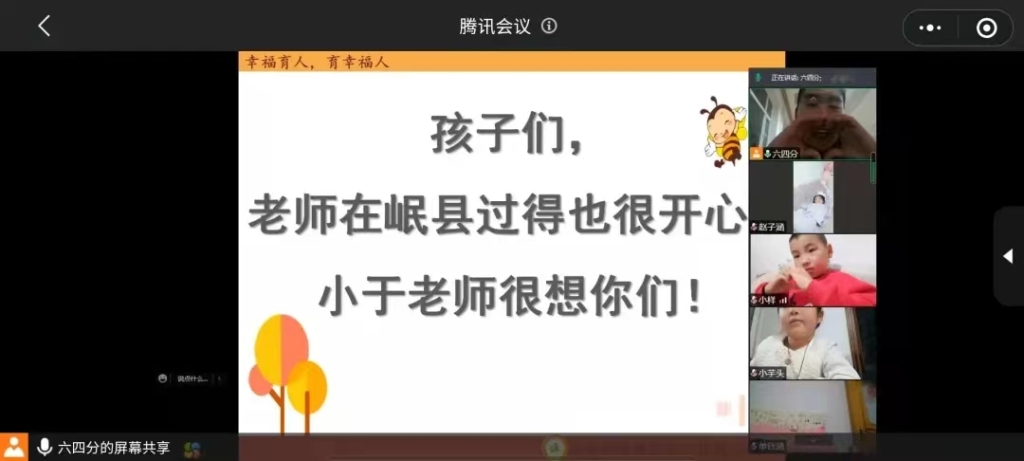

“特别是孩子们那一句句,我长大后到青岛找你,我要去青岛当老师。”于新晓精心准备的这些海洋教具,不仅让孩子们对大海产生了兴趣,更是对青岛这座城市的人文产生了兴趣,给孩子们种下了种子,要来青岛一次。为了加强东西部联系,于新晓特意在教室内远程连线,让两个幼儿园的孩子们视频交流对话,加强了双方对彼此生活学习的交流。

于新晓和青岛的孩子们视频连线

“我发觉岷县孩子们的心思是非常细腻的,很善于观察。”于新晓回忆,在一次室外课上,孩子们因为蜘蛛引发了激烈的讨论,他并没有急着告诉他们所遇问题的答案,只是继续给孩子们提供了一些探索性问题、暗示性问题、挑战性问题,这也是为了引导幼儿能够进行探索性思维和选择,从而促使孩子们探索兴趣的进一步生成,使他们的兴趣产生新的活动火花。因为蜘蛛的讨论,在后来的时间里,孩子们在户外经常会发现一些和蜘蛛体型差不多大的昆虫,一边观察一边又有新的疑问产生……于新晓在一旁记录着孩子们的这些变化。

在很多人眼中,认为于新晓是个“孩子王”,但是幼儿教育是一门大学问,尊重孩子,平等相处;给予自主选择权利,调动孩子积极性,增强自身满足感;信任孩子,提升自信,这些都是通过日常点滴来养成的,哪怕是主动吃完剩下的一口米,哪怕是主动帮同学整理衣服……

gt;>>支教日记<<<

坐在不足60平米的教室里,老师可以让学生看见书里九万五千公里的绚丽,幼儿教师虽然没有其他教师传授知识多,但是需要倾注更多耐心与温柔。

“其实我在出发之前,就在考虑能够用什么方式记录我跟孩子们的点滴,只有照片和视频的话,很难加入自己的思考,于是园长就建议我做教育随笔。”于是,在教育老前辈的指引下,于新晓写“教学日记”。他把每一天和孩子们相处的感受、对教学工作的总结以日记的形式记录下来,开创了自己的公众号,将一些自己比较满意的文章发布在公众号上,成为自我成长和工作交流的重要借鉴,支教生涯“有声有色”。

“刚开始我不太满意自己的记录,因为有点像流水账,比较普通,后来园里老师们看了以后,就给我指出来,缺乏了思考。”于新晓介绍,后来在每一篇的教学日记中,他都注重教学思考,加入自己的一些反思,反思后的问题带到下一节课中去解决,去尝试,很快便进入了状态,现在他非常享受写教学日记的感觉。

虽然是个男生,但是于新晓心思很细腻,善于观察孩子们的特点。

日常教学中,于新晓用真情、真心、真诚逐渐与孩子们拉近了距离,慢慢了解了每一位孩子的性格特点和兴趣爱好,记者观察到,于新晓很注重细节,在日记里,从小班到中班,观察每一位孩子的特点,引导孩子们自己穿衣,让许多良好的行为习惯在孩子们幼小的心灵深处牢牢扎下了根。

“一个孩子有点感冒,幼儿园规定孩子不可以自行带药来园。吃午饭的时候,爷爷就带着药在班级门口等着,等她吃完了饭,就来班里亲自给她冲药。小家伙突然让爷爷蹲下,把爷爷的衣服拉链使劲的往上拉了拉,一脸“宠溺”地说:“爷爷,外面那么冷,你怎么不把衣服拉好呀?冻感冒了怎么办?爷孙俩开心地笑了起来。那一刻,整个世界像夏日光辉般温暖。”这是于新晓的一段日常记录,他善于捕捉每个孩子的闪光点。

“就像是我国著名教育家陶行知那句‘生活即教育’,教学案例和实际生活中教育孩子的案例又是不一样的,这就需要我在和学生日常相处中去探索答案,将日常生活变为一种教育。”

于新晓和孩子们做户外游戏

“我从岷县的教育中也收获到了很多,特别是历史文化方面。”于新晓说,节气课程是岷县东城区幼儿园的特色课程,为此园里开展了一系列冬藏节主题活动。冬藏节活动材料有猪肉、萝卜、包菜等。老师带孩子们了解了冬藏节的传统习俗,然后一起动手做灌肠、腌萝卜干和包菜。幼儿园非常重视中国传统文化节日活动的开展,这让幼儿对传统文化节日有一定的敏感性,并有积极参与的愿望,从小耳濡目染,浸润并受益于地区独有的文化情怀。

于新晓参与其中,让学生从多维度感受传统文化与节令特点,做到地区融合,积极引导每个孩子讲述自己身边的故事,尽管有的孩子逻辑并不清晰,但是在多次尝试后,孩子们能够一次比一次流畅,孩子们独立表达出自己的想法,而且状态自然,在这个时候,是让于新晓感到具有满足感和成就感的事情。

特别的“礼物”让他学会“放手”

“我一直认为,爱是相互的,我给孩子一分他会还我万分,确实是这样。”在日常教学中,正是因为于新晓的认真热情,换来了孩子们争相亲近他,孩子们能够放下自己的畏惧,毫无保留的跟于新晓表达自己的喜怒哀乐。

在幼儿园中,每天都会有下午点心分给孩子们,于新晓记得那天发的是圣女果和饼干,班里的孩子昊昊(化名)把饼干吃完了,但是小圣女果放在口袋里,别的小朋友发现后告诉于新晓,因为幼儿园里有规定,所有小朋友把加餐餐点在园内吃完,不能带回家,于是于新晓走过去问昊昊,结果昊昊当场给了于新晓一个白眼,不乐意的把小圣女果吃掉了。

于新晓在引导孩子玩桌面益智游戏

“当时我就在观察到他放学心情不好,我在想他会不会不喜欢我了,孩子会不会讨厌我呢。”于新晓告诉了同事,同事告诉他,孩子就那样,让他不要担心,但是于新晓成了一个“心事”。

“这是电灯,你在这里没有亲人,有电灯照亮就不怕了,当时我听完他这话鼻子就酸了。”过了两天,于新晓在门后晨检迎接学生进园。昊昊从口袋里拿出来一个橡皮泥做的小五星送给他,告诉他是电灯,让他在这里不要害怕。

后来,连着十多天,小男孩昊昊每天都给于新晓带“礼物”,有昊昊最爱的恐龙玩具,也有一个戒指盒,里面装着3块泡泡糖,2张奥特曼卡片。

“这是我给你的棉被,我怕你冻着,每次孩子对我说完一些让我感动的话,我确实会鼻头特别酸。”于新晓说,前段时间,甘肃岷县当地气温较低,孩子在家用太空泥自己捏了一个像板砖一样形状的东西,一层一层,上午早上拿给了他,孩子让他注意保暖。

“理论是出于教学实践的,只有跟孩子们在一起相处,才能产生这些感情,而且孩子的这种天真可爱,是任何事物都无法可比的,一开始我认为他不喜欢我了,确实是多想了。”于新晓说,虽然自己工作时间不久,但是他能清楚地感受到,每一名学生,每一个孩子,小小的脑袋里装着大大的世界。

4月26日,是于新晓离开岷县的前一天,于新晓来到教室,跟相处了三个多月的孩子们告别,昊昊给他递上一个玩具飞机,他告诉于新晓,“小于老师,这是送你回家的飞机。”还有小孩抱住于新晓,询问他:“疫情严重了,你能走吗,要不然你多待些时间吧。”

于新晓在分享青岛西海岸文化路幼儿园大三班小朋友写给岷县东城区幼儿园中一班小朋友的信

“在互动中,找到最好的交往方式,慢慢地,我也学会了‘放手’,要知道小孩子的生长力是非常强的。”于新晓告诉记者,一开始跟孩子相处的时候,他对于很多孩子的事情拿捏不准,总是习惯自己大包大揽,他亲自帮助孩子们穿衣,帮助孩子们穿鞋,后来他发觉孩子的小小的身体蕴含着大能量,便学会了放手理念,在岷县支教的时候,在小班下学期,少量孩子会自己做事情,后来到了中班,穿衣服、叠被子、领餐盒、送餐箱,孩子们都能自己做,而且能够有条不紊地做好,特别是在周围孩子的影响下,特别认真。

“要想成长是离不开一个好平台的,我特别庆幸选择了这份职业,选择了这所幼儿园,周围同事领导给与我一个施展才华的平台与机会。”在采访中最后,于新晓表示,自己是一个学习者,很庆幸能够实现小时候的理想,虽然教育存在学生个体差异,因材施教,期望在接下来的日子里,能够使自己在精神和专业两个领域双丰收,丰盈自己“幸福的教育理念”。

“虽然我还没有自己的孩子,但是我相信所有的孩子都是天使。”

日落日升,万物生长,无论白昼与黑夜,无论山区与城市,我们希望孩子们都被爱所守护。于新晓,这个24岁的大男孩,虽微致远,他想用心点亮幸福,因为教育本身就是幸福的。

和孩子们一起听大海的声音

于新晓日记链接

大海的声音

此次前来,从家里带了一些海螺工艺品和小朋友们一起分享。下午孩子们睡醒了回到活动室中,大部分孩子们认识是海螺,我跟孩子们说:“这个小小的海螺里面藏着大海,一会你们自己来找一找大海在哪。”小朋友们瞪着好奇的大眼睛看着我手里的海螺想一探究竟,于是孩子们排着队来找一找“大海”。一开始我并没有告诉他们要放在耳朵边上听,首先上来的小朋友有拿在手里转着圈看的,还有用鼻子闻的,终于一个小朋友把海螺放在耳边惊呼:“我找到了!这里面有声音!像是大风的声音。”,他惊奇地又听了听,于是其他小朋友陆陆续续也和他一样放在耳边,都听到了声音!

“是大风的声音!”

“不对,是说话的声音!”

……

“小朋友们刚才听到的声音就是小于老师家乡——大海的声音!”

“小于老师,为什么这么小的海螺里有大风的声音?能把海刮起来吗?”

“声音进入海螺以后又被弹了回来,你们听到的就是弹出来的声音,这个声音就叫做回声。由于海螺有着比较特殊的结构,所以弹出来的声音就像海风的声音啦!现在你们可以回家以后当一下小老师,问问爸爸妈妈知不知道!”

看着孩子们若有所思的样子,心中也不禁惭愧起来。作为一个从小在海边长大的孩子,在此之前竟然也不懂为什么海螺里会有声音。此刻我却突然明白备考时一直挂在嘴边的“教学相长”的意义。《礼记·学记》:“学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰教学相长也。”或许在此之前,或多或少依然觉得孩子终究是孩子,可是当我不断地看到或经历过孩子问出来的现实性问题把成人难住,而成人又不得不拿起百度来查的时候,我才明白什么叫“要给孩子一杯水,自己必须有一桶水。”想起出发前参加培训时提到的“儿童视角”,我切身地体会到教师与幼儿之间应是平等的地位,要感幼儿之所感,想幼儿之所想,孩子的世界是多姿多彩的,他们对这个世界有着太多的疑问。陶行知先生给教师提过一个建议:“我们必须学会变成小孩子,才配做小孩子的先生。”教师只有站在幼儿的立场来感悟他们的世界,时刻以儿童为中心,才能更好地根据他们的所思所想来创造教育。

来源:大众报业·半岛新闻 半岛全媒体记者 钟迎雪