为加强我国养殖用海管理和实现海水养殖业的可持续发展,文章在界定养殖用海类型的基础上,综合确权用海数据、遥感影像解译数据和官方统计数据,系统评价全国养殖用海现状及其存在的问题,并提出对策建议。研究结果表明:养殖用海包括开放式养殖用海和围海养殖用海2个类型;我国养殖用海面积总体呈现增加趋势,但近年来呈现减少趋势,且具有分布不均、以开放式养殖用海为主和围海养殖用海占用大量自然岸线的特点;目前我国养殖用海存在用海空间受到挤压、违法违规用海、受海洋灾害影响严重、海洋生态环境污染以及管理交叉和权责不明等问题。未来应推进养殖用海供给侧结构性改革,拓展蓝色养殖空间;加强海域资源用途管制,优化养殖用海空间;加强海洋生态文明建设,改善养殖海域生态环境。

[关键词]养殖用海;海水养殖;围海养殖;开放式养殖;海洋生态环境

00 引言

海水养殖业是农业农村经济的重要组成部分, 同时是推动我国海洋渔业快速稳定发展的主要力量。自改革开放以来,我国海水养殖产量呈现持续增长的趋势,海水养殖业已成为农业农村经济的重要支柱产业和富民产业,对于保障国家粮食安全等具有重要的现实意义。我国拥有可养殖浅海滩涂面积约为2.4万km²,20m和40m等深线内海域面积分别约为15.7万 km²和50万km²,为海水养殖业提供广阔的发展空间。《中华人民共和国渔业法》确立“以养殖为主”的渔业发展方针政策,其在我国海水养殖业发展中具有长期性和鲜明特色, 极大地推动全国水产养殖业的快速发展。

养殖用海是海水养殖业发展的物质基础,同时是我国最传统的用海方式,具有用海面积大和用海分布广的特征。我国学者对此展开研究,包括全国养殖用海基本需求量预测、区域性养殖用海和管理现状分析以及全国渔业用海问题及其对策分析等,但所用的数据仅是确权用海数据,并不能全面反映全国渔业用海问题,对全国养殖用海现状的评价研究更是空白。本研究综合确权用海数据、遥感影像解译数据和官方统计数据,分析全国养殖用海现状及其存在的问题,并提出对策建议,为养殖用海管理和海水养殖业发展提供依据和支撑。

01

养殖用海类型界定

目前我国养殖用海由自然资源部和农业农村部管理,对养殖用海类型的界定并不统一。

《中国渔业统计年鉴》根据养殖水域将海水养殖划分为海上养殖、滩涂养殖和其他养殖,这种分类方式在海域管理中会出现空间重叠,即滩涂养殖应属于海上养殖的一部分,即使滩涂养殖和海上养殖有概念上的区分,但在执行时二者并没有明确界线,此外“其他养殖”的范围暂不清晰,因此本研究不参考此种分类方式。此外,《中国渔业统计年鉴》根据养殖方式(模式)将海水养殖划分为池塘养殖、网箱养殖、筏式养殖、底播养殖、吊笼养殖和工厂化养殖。

《海域使用分类》将开放式用海定义为“不进行填海造地、围海或设置构筑物,直接利用海域进行开发活动的用海方式”,将围海用海定义为“通过筑堤或其他手段,以完全或不完全闭合形式围割海域进行海洋开发活动的用海方式”;养殖用海属于渔业用海的二级分类,围海养殖用海属于围海用海的二级分类,开放式养殖用海属于开放式用海的二级分类。因此,按用海方式分类,养殖用海包括围海养殖和开放式养殖2个类型。

基于研究需求,本研究综合《中国渔业统计年鉴》和《海域使用分类》的分类方法对养殖用海类型进行界定,即网箱养殖、筏式养殖、吊笼养殖和底播养殖属于开放式养殖用海,池塘养殖和工厂化养殖属于围海养殖用海。

02

数据来源和分析方法

本研究采用的数据来源于历年《中国渔业统计年鉴》《全国渔业经济统计公报》《海域使用管理公报》《中国海洋灾害公报》和《中国海洋环境质量公报》,以及2020年覆盖全国且空间分辨率优于2m的GF1、GF2、GF3、GF6和ZY3等卫星遥感影像。

结合基础地理信息数据,应用遥感影像处理软件 ENVI5.3对卫星遥感影像进行正射校正、融合和镶嵌等处理,并采用人工解译的方法对全国养殖用海和围填海情况进行信息提取。对提取的数据和其他有关数据采用统计比较的分析方法,评价养殖用海现状采用定性与定量相结合的分析方法。

03

养殖用海评价结果

3.1 养殖用海面积

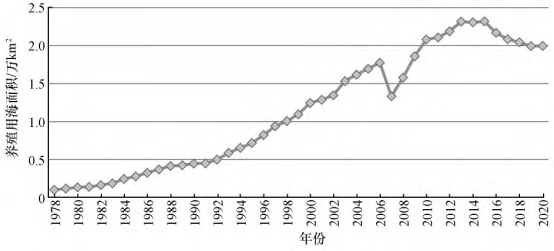

自1978年以来,我国养殖用海面积总体呈现增加趋势。随着我国海水养殖业的高质量发展,近年来养殖用海面积呈现减少趋势,2020年约为2万km²,较峰值时的2015年减少约13.9%,并与2019年基本持平(图1)。

图1 1978—2020年全国养殖用海面积的变化趋势

3.2 养殖用海特点

3.2.1 分布不均

我国养殖用海分布不均主要表现在3 个方面。

①南北方分布不均。以长江口为界,北方沿海地区的养殖用海面积占比超过77%且连片分布,其中辽宁的养殖用海集中分布在黄海海域的长海和大连附近海域,山东的养殖用海集中分布在莱州湾和威海附近海域,江苏的养殖用海集中分布在海州湾和辐射沙脊所在海域;南方沿海地区的养殖用海总体面积较小且多分散在各个海湾。②地区分布不均。辽宁和山东的养殖用海面积最大,二者占比超过60%;天津和上海由于海域面积较小,且海洋功能定位主要为交通运输业和临港工业,养殖用海面积较小,尤其上海自2008年以来养殖用海面积均为0。③垂直海岸线方向分布不均。我国养殖用海呈现由近岸浅水海域向远岸深水海域逐渐减少的趋势。随着海水养殖技术的发展,养殖用海空间将由近岸浅水海域向远岸深水海域发展。

3.2.2 以开放式养殖用海为主

我国开放式养殖用海面积占比超过80%,方式多样且各具特点。筏式养殖和网箱养殖是开放式养殖用海的主要方式,受季节和海流等因素的影响明显,尤其受灾害性风暴潮和海浪的影响较大,浮筏和网箱会发生漂移,其位置、形状和面积都会有明显变化且变化较为频繁,致使其用海范围难以界定;底播养殖也是开放式养殖用海的主要方式之一,由于底播养殖以增养殖为主,仅利用海床空间,卫星遥感影像监测不到,甚至无法开展现场监测,仅可从海域海岛动态监视监测系统中获取确权底播养殖用海数据,而对未确权底播养殖用海难以实现有效监管。

3.2.3 围海养殖用海占用大量自然岸线

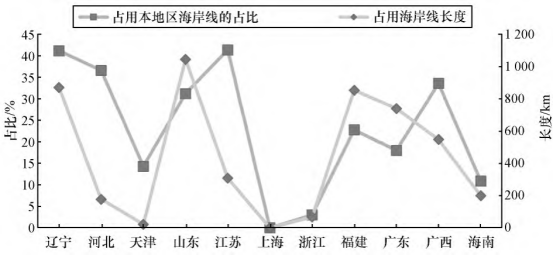

围海养殖大多通过筑堤围隔海域开展海水养殖,自然滩涂湿地资源被大面积占用,大量自然岸线也因围海养殖变为人工岸线,导致大陆自然岸线保有率降低。根据卫星遥感影像提取和统计结果,全国围海养殖用海占用全国大陆海岸线的占比超过25%,其中山东围海养殖用海占用大陆海岸线最长,辽宁和江苏围海养殖用海占用本地区大陆海岸线的占比最大(图2)。

图2 我国沿海地区围海养殖占用大陆海岸线情况

3.3存在的问题

3.3.1 用海空间受到挤压

随着我国沿海地区经济社会的快速发展以及城市化和现代化进程的日益加快,人口和产业集聚对土地的需求空前旺盛,临海工业、滨海旅游业、交通运输业和房地产业等蓬勃发展,土地供需矛盾突出,发展空间缺乏成为沿海地区经济社会发展的“瓶颈”,向海洋要空间成为必然趋势。填海造地是向海洋拓展生存和发展空间以及缓解土地供应紧张的有效方式,2002—2020年全国确权填海造地用海面积超过1600km²,此外还存在大面积的未确权填海造地用海,沿海地区大量滩涂湿地和优良养殖水域等被不合理占用,养殖用海空间受到挤压。此外,陆源污染物排海污染和海水养殖自身污染破坏近岸渔业资源的生存环境,局部宜养水域不再适合海水养殖,也在一定程度上挤压养殖用海空间,加剧养殖用海资源的紧缺。

3.3.2 违法违规用海

《中华人民共和国海域使用管理法》第三条规定“单位和个人使用海域,必须依法取得海域使用权”,第四条规定“海域使用必须符合海洋功能区划”。但目前我国仍然存在违法违规用海,尤其在养殖用海领域较为突出。

违法违规养殖用海主要包括2种形式。①未取得海域使用权的养殖用海。此种养殖用海面积较大,除部分根本未申请取得海域使用权的情况外,也与地方海域使用管理有一定的关系。《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条规定养殖用海的海域使用权最高期限为15年,但地方主管部门执行的养殖用海的海域使用权期限多为2年甚至1年,一些养殖户因未及时提交延期申请而未取得海域使用权。②不符合海域管理规定的养殖用海。在经济利益的驱使下,一些养殖户在海洋功能区划明确禁止养殖的自然保护区等敏感海域开展海水养殖,个别地级市不符合海洋功能区划的养殖用海面积达数十平方千米;海洋生态红线区的管控措施明确“核心区和缓冲区内不得建设任何生产设施”,但这些敏感海域内仍存在养殖用海,如广东海洋生态红线区内的养殖用海面积达10.5km²,且主要是围海养殖。

3.3.3 受海洋灾害影响严重

我国是海洋灾害频发的国家,也是世界上受海洋灾害影响最严重的国家之一,灾害性风暴潮、海浪和海冰等自然灾害以及赤潮和溢油等人为灾害时有发生。随着我国海洋经济的快速发展,沿海地区的海洋灾害风险日益突出,每年都给经济和社会带来巨大损失,海洋防灾减灾形势十分严峻。

海洋灾害一旦发生,首当其冲即海水养殖业。海洋灾害可造成围堰冲垮和网箱变形损坏等海水养殖基础设施损毁,导致海水产品逃逸或死亡,造成巨大经济损失。其中,台风引发的灾害性风暴潮和海浪带来的影响最为严重,如2017年“天鸽”台风风暴潮导致广东海水养殖受灾面积约为182.4km²,海水产品损失数量约为2.3万t,养殖设备和设施损失数量约为330个,造成直接经济损失达数亿元;赤潮和溢油灾害严重破坏受灾海域的海洋生态环境,导致养殖生物窒息或中毒死亡,如2010年河北秦皇岛附近海域的赤潮灾害造成直接经济损失达2.05亿元。

3.3.4 海洋生态环境污染

辽阔的海洋长期被视为容量巨大的“垃圾场”,每年有大量的工业废水和生活污水等陆源污染物通过地表径流和排污口(包括河口)排入近岸海域。随着沿海地区经济社会的高速发展,陆源污染物排海总量居高不下,近岸海域面临的生态环境压力不断增大。此外,随着海水养殖业的迅猛发展,近岸海域的养殖密度过大,海水养殖自身导致的生态环境问题日益突出。一方面,大规模的海水养殖减弱海水动力,影响水体交换;另一方面,高密度和不合理的投饵型养殖方式增加海水中的氮磷含量,加剧养殖水体的富营养化,某些海域甚至发生赤潮现象。

海洋生态环境污染问题已对我国海洋渔业的生态文明建设提出新的挑战。随着生态文明建设的不断推进,我国海洋生态环境质量稳中向好,但长江口、珠江口、黄河口以及浙江和江苏等海域的海洋生态环境污染仍较严重,重点海水增养殖区部分水体中的无机氮和活性磷酸盐含量仍然超标,海洋生态环境质量亟须进一步提高。

3.3.5 管理交叉和权责不明

目前我国养殖用海由农业农村部和自然资源部2个部门管理,造成管理交叉和权责不明。其中,养殖许可证和海域使用权证分别由农业农村部和自然资源部负责发放,而部分养殖户仅有其中1个证甚至2个证都没有,导致农业农村部和自然资源部掌握的养殖用海情况都不全面,给养殖用海管理带来一定的困难,同时制约增养殖用海和海洋空间的统筹规划。

04

对策建议

4.1推进养殖用海供给侧结构性改革,拓展蓝色养殖空间

近年来,工业用海和交通运输用海等用海类型占用大量养殖用海空间,海洋生态环境破坏也间接挤压养殖用海空间。在国家减量增效的政策前提下,应加快推进养殖用海供给侧结构性改革,保护适养空间,拓展蓝色养殖空间,像保护耕地一样守护养殖用海红线,确保养殖用海保有量。

各沿海地区应依据相关法律法规,统筹海水养殖业与其他海洋产业的协调发展,科学确定养殖用海规模,合理规划养殖用海范围,确保养殖用海保有量。各级主管部门应充分认识确保养殖用海保有量对当地渔民增收、增加社会就业和维护社会稳定的积极作用,加强对适宜养殖海岸线和海域的保护。对于不符合海洋功能区划要求占用养殖功能海岸线和海域的用海项目申请,坚决不予受理;对于符合海洋功能区划要求的用海项目,坚持“保护中开发、开发中保护”的基本原则,注重海域和海岸线资源的优化配置和节约集约利用;对于非养殖功能海域,在其实际开发利用之前如果适宜海水养殖,也可用于海水养殖;对因养殖环境受到污染或养殖密度过大等因素已不适合海水养殖的海域,即使符合海洋功能区划要求,也建议不作为养殖用海。

加快推广深水抗风浪养殖网箱和深远海大型智能养殖装备的应用,提高养殖设施和装备的现代化水平,为拓展蓝色养殖空间提供条件。针对我国广阔的离岸深水开放海域的环境特点以及养殖品种的生长特性,结合“互联网+”,综合运用新材料以及人工智能、物联网和互联网等新技术,研发抗形变能力强的潜式和半潜式深水网箱及其系统装备,构建开放式海域深水规模化网箱养殖生产系统。整合海水大型网箱技术、海上风力发电技术、远程控制和监测技术以及优质苗种培育技术,建设集养殖、繁育、加工、物流和陆基配套等功能于一体的大型养殖工船,充分利用我国深远海海域发展海水养殖的优良环境条件,拓展蓝色养殖空间。鼓励和扶持公司或合作社依托远岸海岛开展海水养殖,在拓展蓝色养殖空间的同时维护海洋权益。

4.2 加强海域资源用途管制,优化养殖用海空间

目前我国养殖用海仍以近岸浅海养殖为主,尤其围海养殖占用大量自然滩涂湿地和大陆海岸线,有的养殖用海处于海洋生态红线区或其他敏感海域内,给海洋经济发展和典型海洋生态系统保护等带来诸多负面影响。应加强海域资源用途管制,逐步清退位于红树林、珊瑚礁和海草床等重要生态系统的围海养殖,位于重要河口、海湾和天然滨海湿地等敏感海域的围海养殖,以及位于砂质海岸且零星散布的围海养殖,同时清退所在海域的海洋生态环境遭受严重破坏的海水养殖以及位于滨海旅游区内且造成景观碎片化的海水养殖,退养还滩,在海洋自然动力的长期作用下恢复到海域自然状态,不但优化养殖用海空间,而且提高自然岸线保有率。此外,在养殖密度较大和养殖用海已超负荷的海域,应部分退养还滩和减小用海规模,避免因养殖生物病害导致海水产品出现质量问题或减产。

4.3 加强海洋生态文明建设,改善养殖海域生态环境

党的十九大提出加快生态文明体制改革,建设美丽中国。这就要求推进绿色发展,着力解决突出的生态环境问题。养殖海域的生态环境问题不但关系到美丽海洋建设,而且关系到海水产品质量、人民群众身体健康和水产品对外贸易等。因此,应实施近岸海域综合治理,在生态环境污染较严重的海域实施严格的陆源污染排海总量控制制度,减少陆源污染物对近岸海域的污染。同时,为减轻海水养殖对近岸海域生态环境的影响,实现我国海水养殖业的可持续发展,应加快推进海水绿色养殖,创新优化养殖模式,推广多品种和多营养层次的综合养殖,加快推进深远海规模化养殖技术的研发和应用。

作者简介:

刘文利,工程师,硕士,研究方向为海域使用管理

翟伟康,高级工程师,硕士,研究方向为海域资源管理

来源:《海洋开发与管理》2022年第6期