为繁荣海洋文学创作,2018年山东作协在青岛举行全省重大题材文学创作交流推进会暨新旧动能转换及经略海洋主题采风活动,为海洋文学的振兴吹响号角;2022年青岛市文联、作协联合举办了首届诗歌节暨国际海洋文学周活动,来自全国各地的一线诗人齐聚青岛,诗歌唱和,共话诗意青岛文学海洋,再一次掀起海洋文学热潮。

“青岛印记”最主要的内涵就是海洋特色。近年来,一大批聚焦海洋文学主题的力作纷纷涌现,一批有影响力的作家在书写海洋的实践中脱颖而出,屡获大奖。半岛全媒体记者采访了解到,在青岛作家眼中,书写海洋是“写给故乡的情书”,是“基因里的爱”,是一种直觉和本能,也是作家的责任担当和使命所在。

蔚为大观

海洋成青岛作家创作母题

海洋主题书写全面开花

几乎每个作家都是从故乡写起的。海滨城市的地缘优势,让青岛的海成为青岛作家文学创作的天然母题,这一方场域是本土作家“无法规避”的本能描绘,也是外地来青作家“身处其中”的自觉书写。

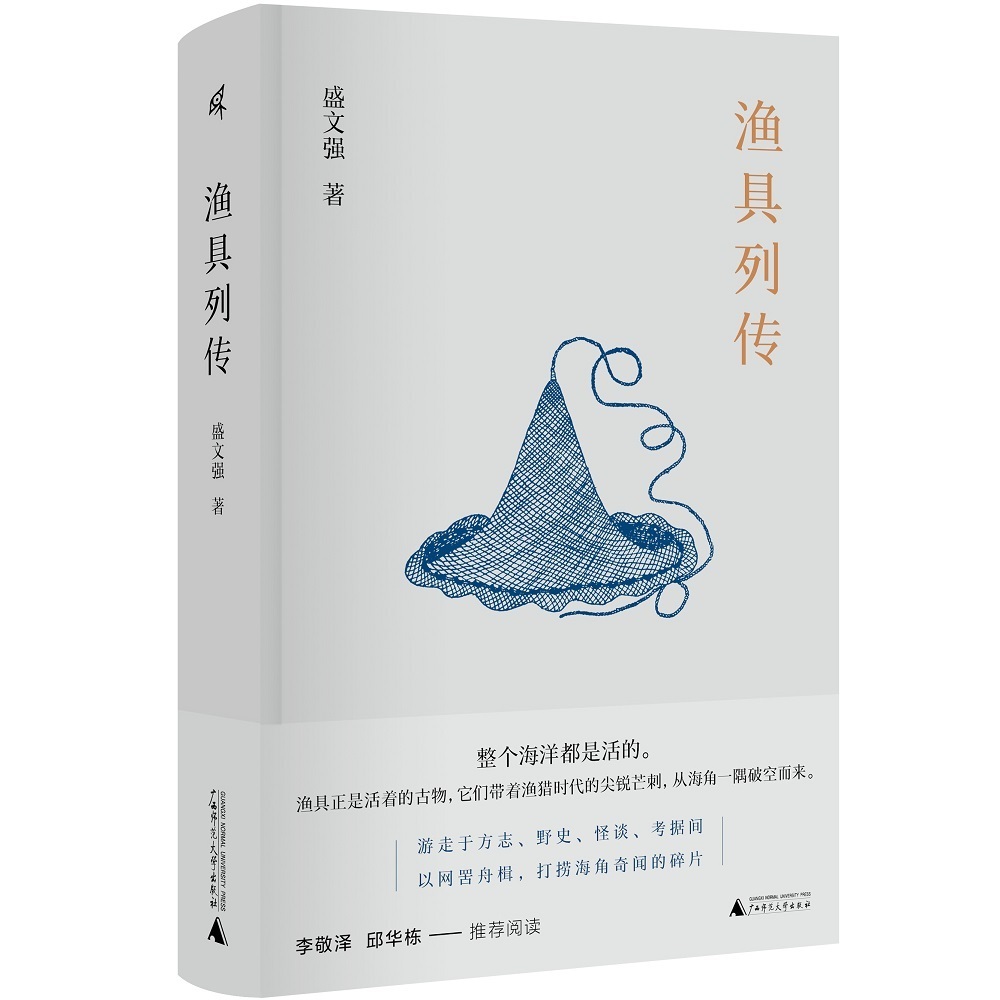

近年来,青岛作家的海洋意识逐渐清晰,涌现出了一批有影响的海洋文学作家,温奉桥点评道:“杨志军、高建刚、阿占、连谏的小说,许晨的报告文学,于潇湉的儿童文学,盛文强的‘传奇系列’等,在一定程度上,海洋已经成为青岛文学创作最鲜明的底色和印记。”

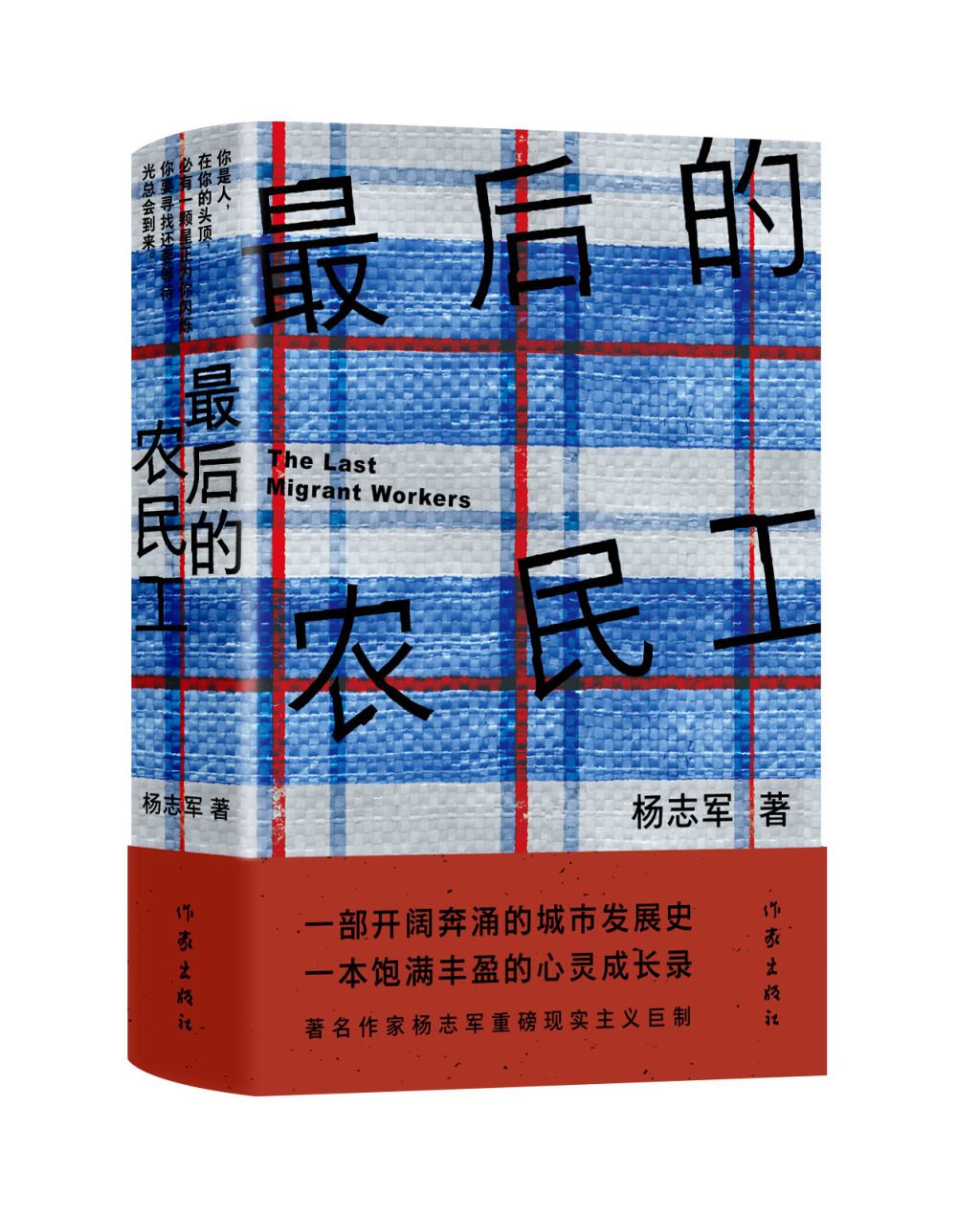

虚构文学观照青岛的海

近年来,青岛文坛涌现出一大批海洋文学作品,长篇小说如作家杨志军的《潮退无声》《无岸的海》《最后的农民工》《你是我的狂想曲》都是写青岛和海洋的;其中《最后的农民工》写出了海洋与城市的发展,以及农民工在这座城市的生活,刚出版的长篇小说《你是我的狂想曲》写到了青岛的历史和当下的大工业与大物流、写到了海洋与音乐、青春与梦想。作家盛文强以《渔具列传》《海怪简史》《海盗奇谭》等作品探求海洋场域中新奇未知的经验;作家阿占即将出版的长篇小说《潮汐》跨越胶州湾120年的历史时空,讲述几个家族之间的百年“秘史”,被列入“山东省优秀文艺作品孵化项目”和“文艺精品创作质量提升工程”;作家周蓬桦完成长篇小说《栖息地》,描写了当代人的精神状态,尤其知识分子、艺术家心灵的挣扎、追求和内心的写照,将于明年出版;作家艾玛一部写海边人生活的长篇小说《观相山》明年春季将出版。

书写海洋的中短篇小说体量更大,不胜枚举,如杨志军中篇小说《齐王田横》《海上摇滚》《风中蓝调》《来自天堂的敬礼》和短篇小说《潮钟》《明媚》《海边的小号》等,人物和场景几乎涵盖了青岛历史和现实的方方面面。阿占中篇小说《满载的故事》塑造了硬汉满载的一生,通篇随处可见风向、汛期、洋流、鱼窝等海洋专业知识;中篇小说集《后海》也是一部以海洋为基调的文学作品,入选青岛市2022年度文艺精品项目,即将由青岛出版社出版。艾玛写过多部以渔村、渔港、岛和海边的城市为背景的中短篇小说。

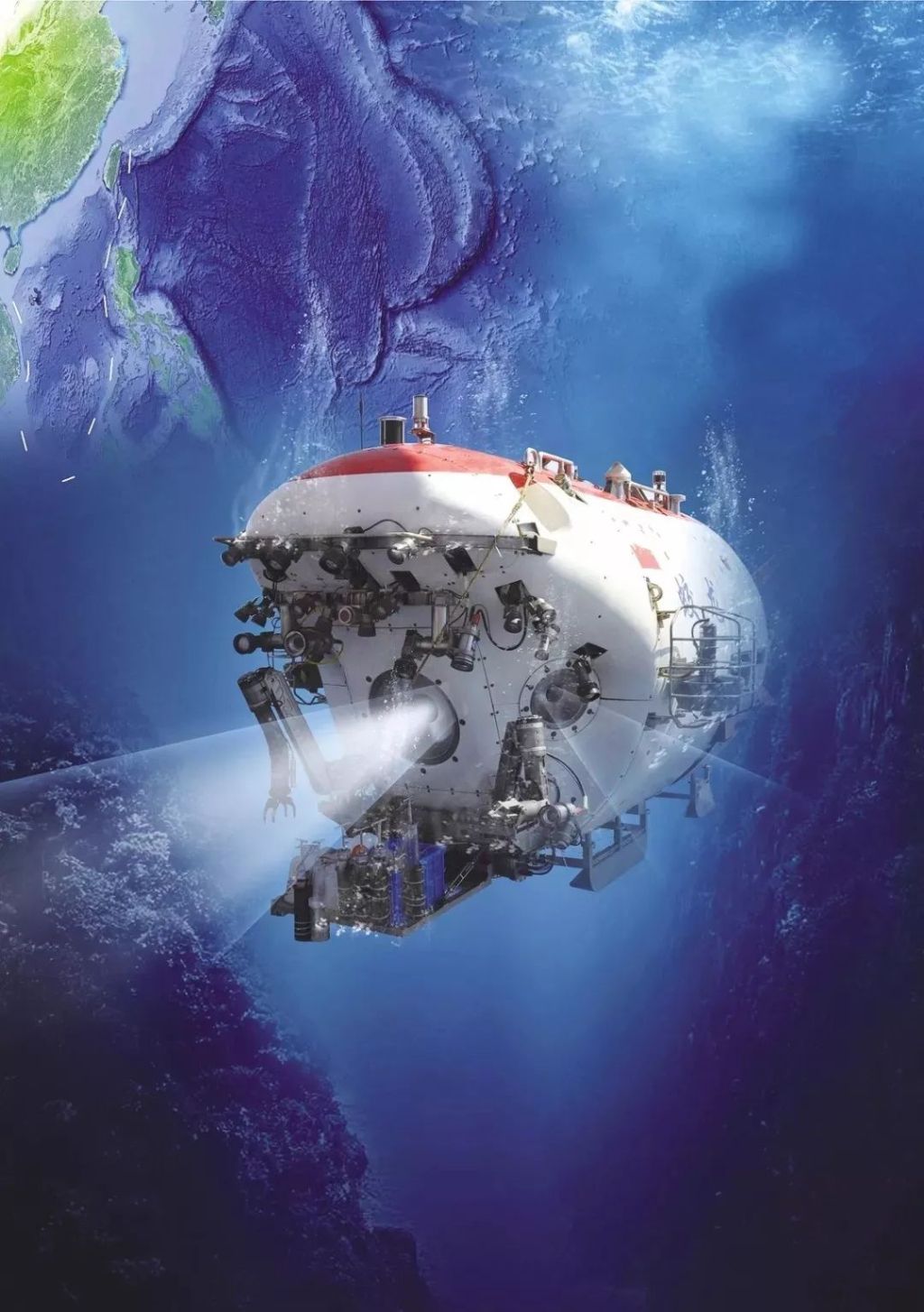

儿童文学方面,儿童文学作家于潇湉创作了《鲸鱼是楼下的海》《深蓝色的七千米》《你在冰原》《海上漂来你的信》四部小说作品;杨志军出版了儿童小说《海底隧道》;许晨为少儿读者创作了蛟龙号题材的《深海7000米》;周蓬桦创作了梳理童年过往成长故事的《远去的孔明灯》,刚刚完成讲述人与动物之间的亲密关系、人与自然和谐共生的儿童长篇小说《林间北斗》等。

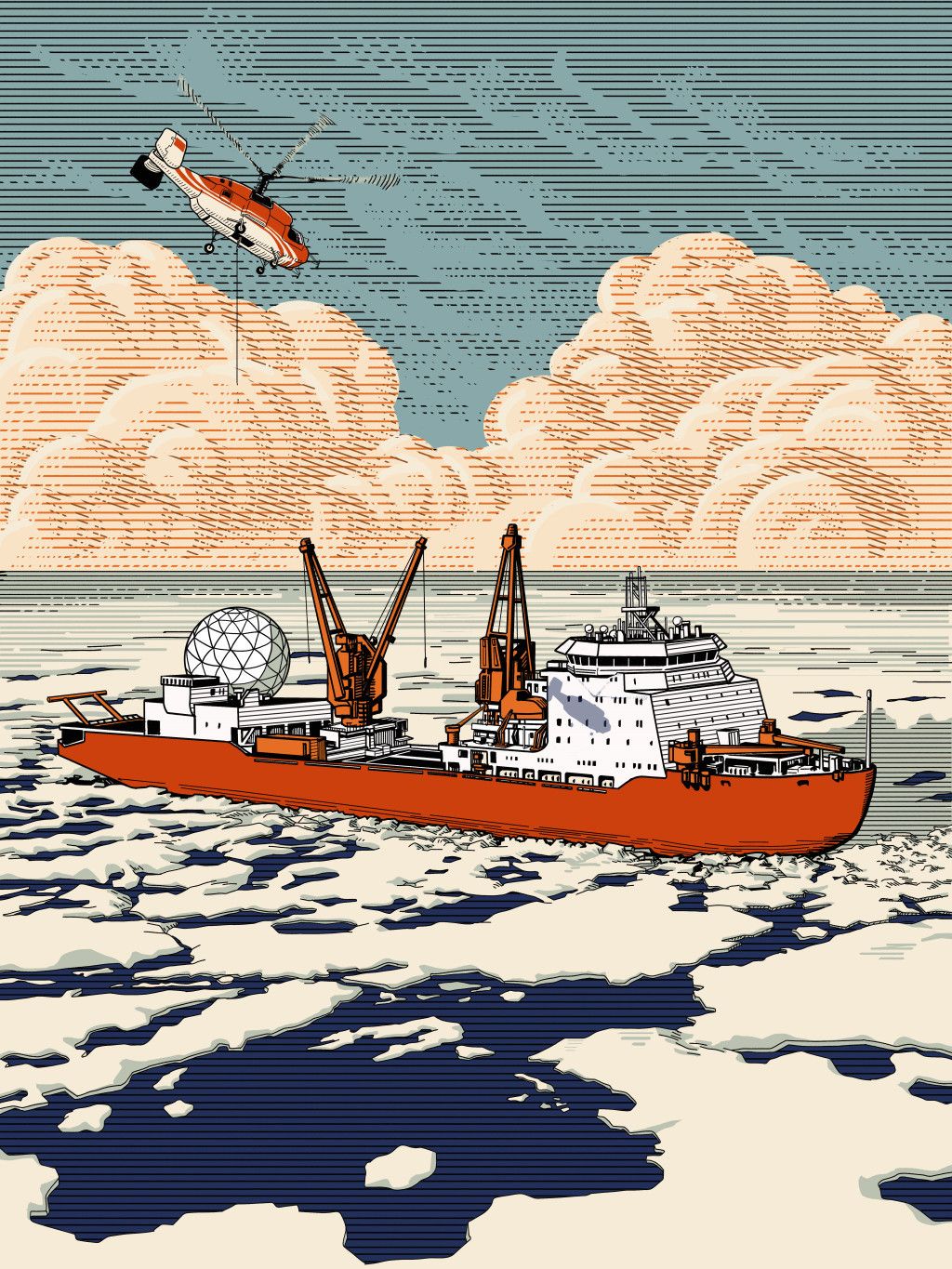

纪实文学再现海洋“印记”

报告文学方面,作家许晨亲赴深海科考创作了《第四极——中国“蛟龙”号挑战深海》,并于2018年获评第七届鲁迅文学奖;其后以郭川驾驶无动力帆船“青岛号”环球航行为素材创作《一个男人的海洋——中国航海家郭川的故事》,获得“70年70部优秀有声读物奖”;2018年创作《耕海探洋》反映海洋科研70年来的历程,一代科学家为海洋科研事业做出的奉献,该作品获评泰山文学奖;这是许晨的“海洋三部曲”,为他赢得了“海洋作家”称号,并由此生发出一批海洋文学作品,如他创作出版了讲述“蛟龙”号总设计师徐芑南故事的长篇纪实文学《深潜院士》,描写福建宁德脱贫攻坚的《山海闽东》,以及描述我国新一代海洋重器的《全海深——中国“奋斗者”探秘深海》,讲述战争年代渤海革命老区的发展历程、英雄人物和传奇事迹的《渤海魂》等。《全海深》入选2021年青岛市精品项目,己申报省精品工程奖和全国“五个一工程奖”。另有一部描写优秀海洋人物的《人与海》将于年底前出版;许晨正在筹备采访写作长篇报告文学《潮涌西海岸》,预计2023年完稿。此外,作家刘宜庆2021年创作完成了《海洋先驱:唐世凤传》,是一部以中国海洋学家唐世凤为传主的长篇传记文学,今年年底前将由中国海洋大学出版社出版。

散文及诗歌方面,青岛作家以海洋为题材的书写非常多,阿占的《青岛蓝调》系列以“三部曲”跨越十年,书写了与海洋有关的风物风情、人文历史、地理物候;盛文强散文集《岛屿之书》《海神的肖像》拓宽题材与表达,探求精神背景上与海洋的共鸣;散文作家周蓬桦来青定居后创作了一批以大海为背景写居住地的散文,见诸《散文》《天涯》《山东文学》《青岛文学》等报刊;诗人小西出版了海洋主题的诗集《深蓝》;9月底举行的青岛首届诗歌节上,众多国内一线诗人齐聚青岛,写下了自己的海洋诗歌青岛情缘。青岛作家、诗人创作的讴歌海洋、书写青岛的诗歌作品多如繁星,无法一一列举。

近年来,青岛文坛关于海洋的书写全面开花,各个领域、各种体裁的作品百花齐放蔚为大观,书籍出版之外,诸多中短篇小说、散文、诗歌作品常见于报端网端,海洋文学创作成为岛城作家、文学爱好者最喜闻乐见的题材之一,也是作家们最长于表达的文体。

作家心声

书写海洋是直觉和本能

一种基因里的爱与责任

“文章合为时而着,歌诗合为事而作。”文学反映生活,作家生活的地方是创作的第一源泉,无论本土作家,还是外地来青的作家,都在用自己手中的笔,描绘海洋的蓝色。

阿占在青岛老城出生长大,书写海洋是她一种直觉和本能,一种基因里的爱,她将海洋文学创作视为“写给故乡的情书”。从1997年创作开始,阿占的散文、小说、非虚构都没有离开海洋这个大背景,没有离开蓝色这个基调。阿占的小说不仅仅写了海洋,最重要的是,她写出了海洋基调的岛上人物独特的精神气质,包括啤酒屋酒鬼、船老大、海边的客栈、鱼饺子馆之类,无不是对人之诗性光辉的探讨。《孤岛和春天》是一个鱼饺子馆与城市变迁之间的胶着与爱恨。《不辞而别》中“老浪子”王不辞,经营着一家老旧的海边老客栈,冷冽的表情下同样难掩一颗柔软的心,当发现年轻的房客魏铭因厌世准备自杀时,悄悄地实施着打开魏铭心结的办法。《石斑》以凛冽凌厉之笔,完成了垂钓者与大海的互访……

在中篇新作《来去兮 创作谈》中,阿占这样写道:“潮起潮落之间,我很早便明白了静止与流动的相对存在,就像寂静与喧嚣互为参照。海教习自由,教习远眺与回望,海塑造了这一方的哲学体系和美学标准。海的坏脾气也会随时发作,离岸流、天文大潮甚至能带来死亡,悲痛弥散,而这是人间的真实部分。”

盛文强出生、成长在红岛的海边,是地道的渔家孩子,他的文学创作都围绕海洋进行。在盛文强看来,海洋文学要符合海洋精神,海洋是不设限的,没有条条框框,没有地标可言,需要作家在认知上有大的提升,“真正的海洋文学应该向外部世界去拓展,向你的主观经验之外去拓展世界。去做一些自己没有涉及过、别人也没有涉及过的题材,去一个全新的领域。你向外求索的过程其实是非常有趣的。”

盛文强崇尚深入现场的深度调研,对民间叙事感兴趣。“要有一种人类学的视野,从民俗学、人类学的角度,去看某个地域的生活经验,有很多有意思的东西值得写。”有童年海洋生活的基础,盛文强认知其他地域的海洋生活相对容易,虽与其原生地有很多细微差异,但从他原先的经验出发“很容易能对接上”,“因为海洋这个场域里有很多对陆地来说新奇的未知的经验。就是说题材上要有些新的东西,表达上也要有一些新的经验、新的趣味、新的语调;再就是精神背景上得跟海洋真正有一个共鸣,有一个相呼应的精神背景。”

于潇湉是因父母都从事海洋科研工作,自己也特别喜欢大海,进而走上了海洋文学创作道路。“我小时候看了一些海洋大学教授写的科普书,很痴迷。后来长大了发现关于海洋的文学作品很少,而且海洋科考题材的几乎没有。所以在想图书选题时,我第一反应就是这个。希望孩子能通过我的书也多了解海洋一些,目前我们对海的了解还太少了。”

作为报告文学作家,许晨2012年来青岛定居后,将书写大海当成了他创作的重中之重。这十年来他创作出版了包括“海洋三部曲”在内的多部长篇纪实海洋文学,推出了海洋科研领域的多部重要作品,许晨表示,我们从十八大以来真正提出了建设海洋强国目标,这十年来我们的海上经济建设、科技建设、海洋国防的建设突飞猛进,取得了重大成果。而他扎根海洋文学的研究与写作,以报告文学作品来呈现这些成果,“感谢青岛文联的领导和同志们给我提供了这么好的创作条件和氛围,我才能够真正沉下身子扎到海洋文化里,在文学的海洋里专心研究,也得到了丰厚的回报,如同中国作协创研部主任何向阳的评论——‘潜得越深收获越大’,青岛是我的福地。”许晨表示,下一步还将围绕海洋文学做文章,以“不愧海洋作家这个称号”。

周蓬桦2011年在青岛西海岸买了房子,2018年正式落户青岛,从此过上“面朝大海,春暖花开”的生活。他的居所紧挨一片森林,森林以外是大海,清早起床,听得见窗外的鸟叫声。十年间,他由短期度假转变为长久定居状态,他坦言是因为这里空气、环境、自然生态适合一个写作者独自沉思,安静与怀想。“在这里,我完成了六七部书的创作,有散文、有长篇小说,也有儿童文学。我把大海当作‘诗意的乌托邦’,恰如作家苇岸所言,在大海边写作,希望自己成为一名‘人类的增光者’。来青岛定居后,我与青岛作家联络交流密切,我觉得青岛的文学氛围非常好,海洋文学在青岛大有潜力可挖。在这里,我打算把想写的作品写出来,对自己的人生有所交待。”

历史与未来

有曲折有遗憾今百花齐放

青岛海洋文学走在全国前列

文学评论家、青岛海洋大学教授温奉桥指出,海洋文学的发展,与作家海洋意识越来越自觉越来越强烈有关,也与政策层面的引导、推动和扶持有关。海洋,是青岛作家最重要的文学宝藏和灵感之源,如何在更深更本质性层面即文学精神上,构建海洋文学,是青岛作家面临的时代课题。

走在全国前列,书写时代课题

青岛有较悠久的海洋文学传统,近年来青岛海洋文学发展迅速,青岛市文联党组书记、副主席魏胜吉认为,青岛的海洋文学创作应该在全国前列。“这几年来许晨主席一个人创作了五六部海洋题材的作品,全是报告文学,应该说在全国的作家当中是独一无二的,找不到第二个有这么丰富的海洋文学题材作品的作家。还有阿占的散文、小说,盛文强的作品,于潇湉的儿童文学等等,各种体裁的海洋文学作品可以说百花齐放。”

青岛市作家协会主席高建刚也认为,青岛的海洋文学创作走在前面,“应该说是越来越走在前面。青岛的海洋文学创作从数量上、质量上都是比较好的。只有把青岛本地最有特点的地方色彩的东西写到极致,才有可能在全国文坛立足。所以写好青岛是青岛作家对自己的必然要求。就是要把你身在其中的这个根的文化写到极致,才可能出来好作品。大家都意识到这个方面的问题了,也都在这方面努力。所以才有了这么多的作家在做这些。”

温奉桥认为,青岛作家笔下的海洋元素也越来越多元,在高建刚《太平角》《陀螺大师》中,“海洋”沉淀为了一种浪漫主义美学风格;而在杨志军《最后的农民工》、连谏《你好,1978》那儿,“海洋”则表现为他们笔下那些“弄潮儿”文学形象的现代意识。阿占是近年青岛海洋文学创作年轻一代的标志性作家,她的《制琴记》《人间流水》《满载的故事》《不辞而别》等,都显示了对传统海洋文学的超越性品格。阿占的小说,不但写出了青岛这座城市的人间烟火,更写出了这座城市活的灵魂。

在温奉桥看来,中国传统文学中,对海洋的描写多采取遥望性、想象性视角,缺乏体验性情感投射,“海洋多是一个空洞的、模糊的文学形象,缺乏情感上的亲近感、体验性,‘青岛作家’不是一个地域概念,而是一个文学或文化概念,也可以说是一个诗学概念,原因在于青岛作家笔下的海洋性特征。”温奉桥认为,“海洋文学”是一个极为模糊宽泛的概念,一般是就作品的题材而言;但,其实还应该有更高更深的所指。“就创作主体而言,海洋意识同时更表现为作家的一种探索乃至冒险精神,就是创时代之风,领时代之先,但是,恰恰在探索性、先锋性方面,近年来青岛文学创作,略感沉闷和不足。”

青岛海洋文学的前世今生

高建刚介绍了近些年来青岛海洋文学发展的历程。据高建刚介绍,青岛一直在做海洋文学,《青岛文学》原来叫《海鸥》,上世纪80年代中期曾经改名为《海洋文学》。但一年之后做不下去了,“因为就海洋文学的题材,它是比较受局限的。当时稿件数量远远不够,撑不起一本刊物来,也就做不下去了。尽管刊物没做起来,但是这种海洋文学的暗流一直在涌动。”及至郭川的帆船极限运动创举及其失联,又掀起一次海洋文学创作的热潮。“我们当时组织作家写郭川与海洋,大家当时都写过诗歌、散文和小说,几乎所有门类都掀起一个小的热潮了。高建刚表示,这等于是海洋文学创作上的一次拓展。

在此之后,青岛的海洋文学创作回归到一种比较常态化的状态。“到2017年青岛市作协跟凤凰网搞了‘中国青岛诗歌节’,很多诗人围绕着青岛的海来写截句(类似俳句)。”据高建刚介绍,此后文联强调加强海洋文化的打造,开始在创作导向上进行引领,一批写海洋文学的作品纷纷涌现,“在这种背景下,就有了今年的青岛诗歌节暨国际海洋文学周。其实诗歌节整个板块都是围绕着海洋文学来设立的,如‘诗歌与海洋’‘海洋与沙漠’等关于海洋的对话,拓展了海洋文学创作。”

“我们面对着一个自然的宽广的,从表面看这么辽阔又空无的海洋,你怎么写它怎么去拓宽它?这次诗歌节国际海洋文学周里就讨论了这个问题。不同于《老人与海》,当代的海洋文学就应该把当代的所有元素都加入进来。例如海洋能源、工业对海洋的影响、日本福岛核危机、海洋养殖……那么丰富的题材,可能所有的都会慢慢地往海洋去渗透。所以我觉得这次诗歌节的海洋文学的意义也是非同寻常的。”高建刚表示,“阿多尼斯是国际上很有代表性的诗人,多次获诺贝尔文学奖提名。他跟欧阳江河、臧棣对话,提到了沙漠的时间和空间、海洋的时间与空间形成的关联,在国际对话里又衍生出海洋与沙漠之间的因果关系。由此拓展了海洋文化的层次,这是诗歌节一个很重要的收获。”高建刚表示,在优秀作品的带动下,青岛肯定会有越来越多的好作品出现。

“过去的这些成绩,这都是已经取得的。关键是下一步怎么做,”魏胜吉表示,文联要和宣传部商议一下,看能不能在文学创作扶持方面突出海洋文学创作,“一是引导,二是激励。引导和鼓励更多作家把目光投向这方面。”青岛市第十三次党代会提出了“实施文艺精品创作工程,创作更多体现青岛印记的精品力作”的要求。魏胜吉表示,今后工作重点要抓好海洋文学题材的创作,“下一步重点是召集有关作家,就文学创作方面进行下座谈,召开一个推动海洋文学创作的座谈会或研讨会。”

半岛全媒体记者 孟秀丽