科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,青岛以最高规格致敬科创力、科研人!

12月8日,青岛科技界翘首以盼的年度盛会——青岛市科技创新大会召开,对获得2021年度市科学技术奖的项目和人员进行表彰奖励。以城市之名表彰,寄托着青岛的信任与期待。

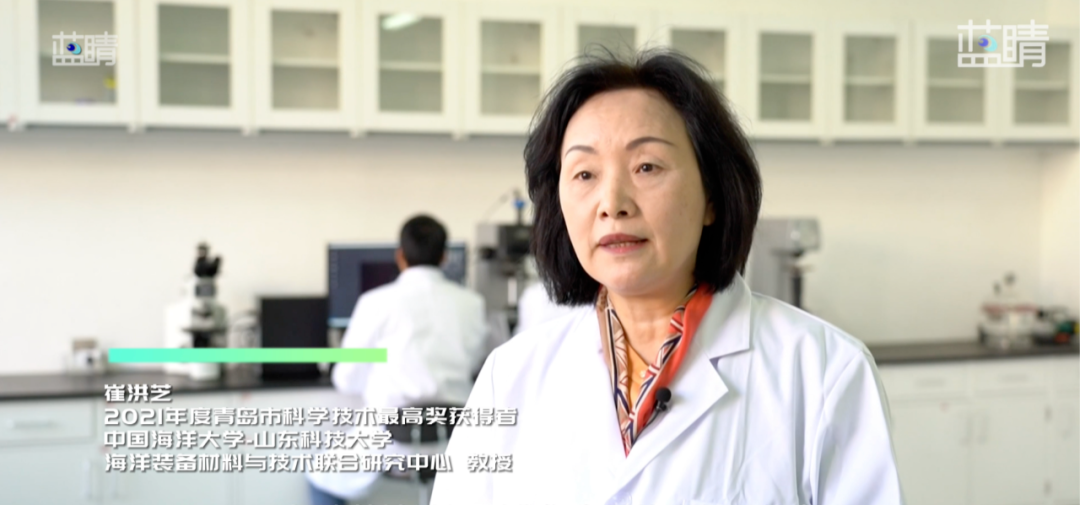

2021年度青岛市科学技术奖,共有120个项目(人选)获奖,中国海洋大学-山东科技大学海洋装备材料与技术联合研究中心主任崔洪芝教授,自然资源部第一海洋研究所副所长乔方利研究员荣获市科学技术最高奖;另有115项成果获科技进步奖,3人获国际合作奖。

值得注意的是,获奖项目中企业参与和重点产业领域获奖成果占主体——企业牵头和参与完成项目共89项,占比达77.4%,较2020年度上升20个百分点;产业上,与青岛重点聚焦的24条产业链密切相关的获奖项目占比超过80%。

科技立则民族立,科技强则国家强。贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案。

新一轮科技革命和产业变革加速演进,中国式现代化的核心驱动力就是科技创新。作为勇挑大梁的经济大省,增强经济社会发展创新力也是山东必答的时代课题。青岛市第十三次党代会将“创新型”明确为青岛四个发展导向之一,将打造国际化创新型城市作为“六个城市”重点任务做出安排部署,就是要更好的发挥创新引领作用,不断塑造发展新优势。

惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜,青岛正在攻坚。

龙头企业彰显担当重点产业获奖集中

科技创新大会,也在创“新”。

2021年度青岛市科技进步奖中,青岛首设颠覆性技术探索类、海洋产业创新类、智造创新类等项目类别,这样的新意恰是就青岛科创优势领域打造具有地方特色的科技奖项。

而细看此次120个获奖项目,最显著的特点则体现在受奖主体和产业发展融合上。

一年前,由企业牵头、参与完成的科学技术进步奖数量,刚刚超过高校院所,在所有奖项中占比58.3%;今年,这一数据抬升至77.4%。更让人惊喜的是,增量中的“增量”——企业牵头和参与完成的项目中又有82%来自高新技术企业,比照去年提高4个百分点。在上榜企业里,能看到很多蓄势而起、攻关核心技术的“新星”,也能看到那些撑起青岛制造基本盘的“常青树”——初步统计,青岛市科学技术进步奖27个一等奖中,海尔主导、参与完成的项目占2项;88个二等奖中,海尔又摘得7席。不仅奖项数量领先,且覆盖物联网、材料装备、家电制造等多门类多领域,尽显龙头企业在创新引领上的大担当、大作为。

值得注意的是,今年海尔把自创立以来在中国最大的投资项目落在了青岛——总投资130亿元的海尔卡奥斯工业互联网生态园项目,这不仅是海尔集团在数字经济时代向生态型企业转型的战略举措,更是凭借全球最先进、规模最大的高端智能家电产业集群,实现产业链与创新链深度融合的大项目支撑。对企业来说,这是龙头引领;对城市来说,这是链主担当。

青岛啤酒作为龙头企业,其主导的基于海藻生物酵解功能因子的海洋大健康饮品关键技术研究与产业化,同样出现在了获奖名单之中,一个项目串联起了海洋与饮料这两大青岛优势产业,而且实现产业应用是研究目的。由此可见,青岛市科技进步奖的获奖项目,呈现出了更加向重点产业聚焦、更加突出产业应用的“务实”特点,超过80%的获奖项目来自24条重点产业链,不仅是青岛科创实力的呈现,更是青岛产业潜力的积累。

尤为值得一提的是,无论是科学技术最高奖获奖人,还是技术进步奖获奖项,此次评选都透露着浓郁的“蓝色情结”。乔方利研究员以海洋和气候模式发展研究获评,近20项一、二等奖项目与海洋直接相关。

逐梦深蓝,青岛优势显著。这里汇聚了全国近30%的涉海院士、近1/3的部级以上涉海高端研发平台。未来,海洋科技创新,将成为青岛打造引领型现代海洋城市、国际化创新型城市的关键支撑。

务实向实赋能实体“顶天立地”引领创新

“从事材料研究30多年,我最深刻的体会就是——科技创新需要‘顶天立地’。”

荣获市科学技术最高奖,崔洪枝教授很是感慨:顶天就是要进行原创性、引领性科技攻关,她和团队针对我国缺乏自主的表面强化技术、重大装备关键材料性能不足等难题,率先开发出等离子和高速激光表面冶金技术,倒逼进口技术价格直线下降;

立地就是要解决产业重大需求,让科研成果转化为生产力。眼下,这项技术已广泛应用于海工、能源、冶金等行业,其团队与中车四方、海检集团、深海基地、山钢集团等广泛合作,瞄准轨道交通、海洋风电基地、深远海开发等装备的轻量化大型化发展需要,开发极端环境多功能材料。

持续的技术创新,就是高质量发展最强劲的动力。授奖是对“现在有什么”的肯定,更是为“将来要什么”划定方向。

青岛作为一个工业门类齐全、制造业基础雄厚的城市,相较于原始创新而言,技术应用是更大的舞台,科创要以“务实”为导向,为经济高质量发展所需的产业做关键支撑。

就产业发展而言,青岛已列好先进技术转化的天然试验场——24条重点产业链,即是划定赛道牵引可创力,做打破“卡脖子”关键技术的“产业突围”。超过80%的获奖项目与24条产业链相关,就是明确的表态,要让科创力以最直接的方式转化为城市发展动能。

就产业创新潜力而言,青岛无疑攥着一手好牌。

国家高速列车技术创新中心、国家高端智能化家用电器创新中心、国家虚拟现实创新中心,三家国字号产业创新平台集于一身已属难得。与此同时,青岛还握有34家省级技术创新中心、制造业创新中心和产业创新中心。集聚科创资源、产业落地支撑,青岛正加速融合创新链、产业链。

不止于此,2022年青岛围绕10大新兴产业谋划了15个专业园区,将土地、资金、政策等全市优势资源都集聚到24条产业链中,同样是提前布局创新创业孵化体系,“对口”做优科创“培养皿”。

强生态、塑主体全方位助燃科技创新

不能否认,站在新发展格局的历史点位审视,青岛仍然存在产业技术创新突破不够大、科技成果转化不够多的情况。为了破题,青岛始终坚持强化企业创新主体的地位。

换言之,在“科创”主战场上,青岛依然选择相信市场的带动力。企业是市场里最直接的利益驱动者,同时也有着甄别人才、遴选人才最敏锐的触觉,更是产学研紧密结合、技术创新体系里的 “接洽”中枢。盘活企业的科创基因,是解决科技成果转化低的关键。

自去年“沃土计划”实施以来,青岛一直在加快科技领军企业的培育,打造一批“专精特新”、瞪羚、独角兽、“小巨人”、单向冠军企业,构建有序成长的科技型企业发展梯队。这些高成长性企业即使创新的引领者、也是创新的受益者,也就有更强的内驱动力去加码创新。目前,青岛4000余家规上工业企业,已有近7成企业自建研发机构,不断提升研发能力,持续推进技术创新、产品创新、模式创新。

而为进一步优化科创生态,今年以来青岛持续在政策体系、金融支撑上下苦功。

开年伊始,青岛着力“激发广大科技人员全身心投入科技创新”,对新一轮市科学技术年度奖励评审做出了较大调整,如,在奖项设置、奖励结构等方面更加突出强调“科技成果转化应用”的导向,通过深化改革来引导创新链、产业链、价值链深度融合;

4月,推出“揭榜挂帅”数智对接平台,所有市场主体和各类机构都可以通过平台、面向全社会公开征集高手“接单”,以“有所需”的“榜”,以及与之相匹配的资源,撬动引导更广泛的创新力量,参与到青岛高质量发展所需的关键技术攻关上来;

8月,青岛入选全国首批国家知识产权强市建设示范城市,立足新征程、担下新的时代使命,以知识产权高质量发展牵引创新导向,让技术含量更高、创新性更强、更被市场认可的发明专利带动城市创新策源能力。

科技创新,离不开资金支持。青岛拥有“国字牌”金改试验区,已具备优渥的输血条件。以青岛科创母基金为例,截至今年7月底,运作的13只子基金累计投资项目合计84个,产业覆盖集成电路、先进高分子及金属材料、科技服务、生物医药等“高精尖”领域。

抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。抓住科创力量、实现创新驱动,已经成为新时代新征程清晰明确的前进方向,青岛正在奋勇前行。

来源: 青岛广电·回澜听涛